「Don't Look Back」の精神で、自分の人生を振り返ることはせずいつも前を向い生きてきた。振り返れば反省や後悔や悲しみや懺悔や、愛しきも苦しきも山ほどの思い出に心を乗っ取られ、

身動きが出来なくなり立ち尽くしてしまいそうだ。

そもそも30代、40代はやりたいことも山ほどあるし、振り返る暇などない。

しかし50代も過ぎると若気の至りをも受け止め謙虚な気持ちで、自分の歩んできた道、

そしてその道で出会い巡り会った様々な人々と紡いだ物語をふと振り返りたくなるものだ。

その時は単なる一つのエピソードでしかなかった小さな事柄が、後のストーリーと絡まって大きな意味を持つことになったり、

その時は死んでしまいたくなるほど悩み苦しんだことも時が経てば昨日の雨のように、今は消えて触れることすら出来ない一瞬の出来事であったことに気づく。

「ギタリズム」から25年

2014年10月。

BOØWY解散後、初めてのソロアルバム「ギタリズム」をリリースしてから今年でちょうど25年が経つ。

シンプルながらもカラフルで、一つのジャンルに捕われることのない自由な発想で極めた4ピースの美学。

いつも一緒だった仲間と別れ独りで歩き出すのは正直言って怖かったけど、「日本の次は世界だ!」と志しは高く、

ロンドンに渡り伝説のアビー・ロード・スタジオでレコーディングが行われた。

世界発売を目指し全編英語の歌詞にトライした。バンド時代はデモテープやコーラスなどでなんちゃって英語をたまに歌っていたものの、

英語を歌うのは想像以上に難しく、頭をかきむしりたくなるのだった。

アルバムは完成した。しかし世界の扉は開かなかった。

それから25年後の現在。

僕はここロンドンに暮らし、懲りずにまたあの時と同じ挑戦を繰り返している。

新作のレコーディングが始まってから6ヶ月近くが経とうとしているが

今回は世界発売に向けたくさんのアーチストやプロデューサーやエンジニアとの共同作業の日々だ。

最近はデジタルレコーディング機器の発達により、それぞれが小さいながらも録音に充分なスタジオを自宅に持っている。

僕はもらった住所をナビに入れ、ギターやアンプやペダルなどをミニクーパーのトランクに入れ、毎日あちこちのスタジオに向かって運転をしている。

ロンドンは渋滞が始まるとまったく動かなくなる。移動に往復4時間かけてのセッションもある。

そんな毎日にも慣れてきた。弦の張り替えもずいぶん早くなったし、セットアップや片付けも早い。

夕焼けのロンドンをカーラジオを聞きながら運転するのも悪くない。

フラッとパブに入り独りで夕食をとることも少なくない。

タクシーを使って、ローディーも雇って、ただスタジオに出向き演奏して帰ることもできる。

しかし英国でまだ一銭も稼いでいない自分がそれをするのは身分不相応だ。

街で以前乗っていたベントレーやアストンマーチンの姿を見ると眩しいけど、今の僕にはミニが似合っている。

相棒ミニがボロボロになるまで、行けるとこまで行こうと決めたのだ。

スティーヴ・オズボーンというエンジニア&プロデューサーとのセッションのため、バースという西洋風呂発祥の町にあるリアルワールド・スタジオを訪ねた。

「ギタリズム4」の録音のためスタジオのアコモデーションに1ヶ月近く滞在したのは20年前のことだ。

その頃は音楽業界もバブルとも呼べるべくCDが数十万、数百万枚も売れた時代だ。

宇宙船のような巨大で豪華なスタジオを一ヶ月もロックアウトしたなんて贅沢な話だ。今では考えられない。

時には前夜のパーティーが祟って二日酔いでスタジオをキャンセルしたこともあった。

部屋の小さな机に向かって「サレンダー」や「薔薇と雨」などの孤独な詩を書いた。

その頃僕は東京に帰る場所がなく、ホテルに暮らしていたんだ。

とそんなことも思い出す。

「ギタリズム4」に「孤独」という言葉が多いのは、そんな理由だ。

レコーディングが終わり、僕はスイスのモントルーにある「マウンテン・スタジオ」に向かった。

QueenやDavid Bowieのエンジニアで知られるデビッド・リチャーズにミックスを依頼したのだ。

スタジオの小さな扉を開くと洞穴のような部屋があり、古いNeveのコンソールや様々なエフェクターが壁にマウントされていた。

数々の名作を生んだそのスタジオで「薔薇と雨」のミックスをしている最中にノックもなく入り口の扉が開き、スキーウェアに身を包んだ男がスタジオに入ってきた。

髭をたくわえたDavid Bowieだった。

「ミックスを続けてくれ」と言うと卓の端に座り「薔薇と雨」を聴いていた。

「リバーブがとてもミスティーで美しいじゃないか。ファンタスティック!」と一言感想を述べてくれた。

リチャード氏はとても気さくで繊細な人だった。町中のレストランを案内してくれた。

カジノで並んでスロットもした。自宅に招いてくれたこともある。奥さんに怯えているような印象だった。

ある日はチャップリンの生家に我々を連れて行ってくれた。ヘリポートのある庭に先日マイケル・ジャクソンが訪れた、という。

広い壁に飾られた無数のチャップリンの写真。とてもダンディーな印象だった。

スタジオでの休憩時間中、リチャーズはかの有名なDeep Purpleの名曲「Smoke on the water 」にまつわる話を聞かせてくれた。

フランク・ザッパが演奏中に火事が起きて煙と水浸しになったという歌詞はこのスタジオの上のカジノで起きた実話なのだと指で天井を指すのだった。

ここモントルーには伝統のジャズ・フェスティバルがある。

マイルスやハンコックなどのジャズの偉人たちのみではなく、世界中からジャンルを超えた素晴らしいミュージシャンたちが集まって、街中で音楽を楽しむんだ。

布袋もいつか必ずここで演ってくれよ。その時は必ず観にいくからな!

Japan Dayと題された日本とスイスの国交150周年記念の催しがモントルージャズフェスティバルで開催される。

そしてそこに自分が日本を代表する音楽家としてリストアップされたことは身に余る光栄であると共に、今の自分の力を試す大きなチャンスでもある。

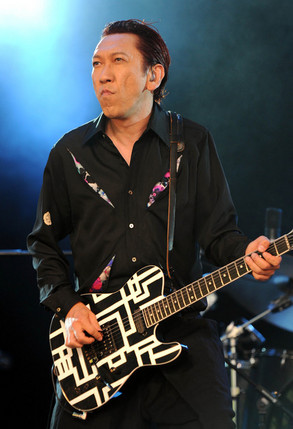

「Warm Up Gig@The Lexington Club」今年の夏はまだ始まったばかりだが、すでにいくつかのGigやフェスに参加した。

ロンドンのThe Lexingtonという小さなパブでWarm Up Gig(こちらのバンドはツアー前に小さな会場でよくやるそうだ)は楽しかった。

200人入ると満杯の会場。ステージが始まると後ろにジグジグ・スパトニックのNeal XやApollo 440のNOKOなど友人達の顔が見える。

ステージ前を見下ろすと、なんと1メートルの距離にたまたまロンドン御滞在中の菊池武夫先生が立ち見でビートに合わせて身体を揺らしてくださっている。

(中学生の頃『BIGI』のロゴの入ったアイボリーのトレーナーを着て大人への背伸びをしていた頃を思い出すと、考えられないことだ!)

ロンドン在住の日本人の皆さんや英国の友人達、そして多くの関係者も駆けつけてくれて大盛況だった。

一人の英国人ファンは僕の参加したAsiaというバンドのCDにまでサインをしてくれと言ってきた。

一人ずつファンが増えていくのが本当に嬉しいしありがたいことだ。

Photo by Kazuyo Horie

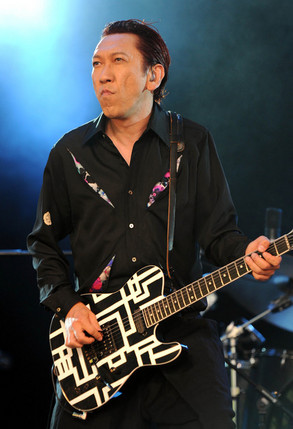

「Cornbury Music Festival」そして次はオクスフォードシャーにあるCornburyという街での「Cornbury Music Festival」。

連日BBCで放映されていたグラストンベリーの規模の大きさに比べれば本当に小さなフェスティバルだけど、

敷地内はとても良いバイブレーションに溢れていて、家族や子供連れも多く、皆が笑顔で音楽を楽しんでいる。

僕の出番を待つ間、BBCや地方局のインタビューが飛び込みで入ってくる。

相変わらず英語のインタビューは苦手だがそうは言ってられない。

小さなチャンスを逃さない、をモットーに恥も捨てて必死に答える。

キッド・クレオール&ザ・ココナッツの演奏が終わり楽屋に戻ってきた。

オリジナル・サバンナ・バンドからのファンとしてはこれまた夢のような2ショットだ。

テントでメイクをしていると隣りのテントから話し声が聞えてくる。

「さて、今日のウォームアップはどの曲にしよう?」「Donnaだ」

との一声でアカペラコーラスが聞えてきた。

そう!隣りの楽屋は10cc!

文字通りすり切れるほど聴いたかの名曲「Donna」の生アカペラをテント越しに聴けるなんて!

(思わずiPhoneで録音してしまった)

キッド・クレオールと10ccに挟まれて出番を待ち、いよいよ本番。

さっきあがった雨がまた降ってきて心配するも、英国の天気は女心より秋の空より変わりやすい。

案の定3曲目のBattleが終わった頃にはステージの上に大きな虹がかかったという。

観客の9割以上が僕を知らない、完全にアウェイの状態でのステージは逆にやりやすかった。

僕に対する固定観念がないオーディアンスは、ありのままの自分を受け止めてくれる。

最初は半信半疑だった表情が曲が進むにつれ高揚し、最後には大きな拍手と声援に変わるその瞬間が好きだ。

Photo by Brian Rasic

「Montreux Jazz Festival」そしてモントルーへ。

本番2日前に到着したレマン湖畔は山の気候も手伝って気温が低く、激しく冷たい雨も止まず、

フェス会場敷地内の各国料理の出店も人影も少なく淋しい印象。

夜中に野外で演奏する僕らの前に果たして観客が集まるのか不安になる。

前日の我々と同じ演奏時間11:30pmにはステージの前にお客さんは10人くらいしかいなかった。

これは過去最低動員記録を作ってしまうか?などど気弱になるも娘が

「私が10人分拍手してあげるから大丈夫だよー!」と元気づけてくれる。

モントルーは小さな街だ。

街を歩きながら20年前に訪れた時のことを思い出す。

驚くほど物価が高く普通のサンドイッチが¥2500くらいしたのに驚いたものだ。

持っていったカップラーメンがありがたかったのを思い出す。

街並は少しビルが増えたものの、当時とあまり変わらず。

マウンテンスタジオはどこだったっけ?と小道を抜けてゆくと、カジノのネオンを見つけた。

カジノの角を右に曲がる。

そう、そこに小さな扉がある。

その横には駐車場がある。

そう、そこにDavid Bowieは自ら運転してきたシルバーのゲレンデワーゲンを停めた。

僕は開かないと判っていたが、ドアのノブを回してみた。

カチ、と音がして僕の記憶の扉が開いた。

「布袋もいつか必ずここで演ってくれよ。その時は必ず観にいくからな!」

二人のデヴィッドさんに話しかける。

「I'm back. 帰ってきました」

一人は昨年ニューヨークで10年振りのアルバムを作り、世界のファンを喜ばせた。

もう一人のデヴィッドは天国にいる。

癌だったそうだ。

フェスティバルではMassive AttackとLaura Mvulaを観た。

どちらも感動的なステージだった。

Laura Mvulaとは終演後にお会いできた。とても知的でチャーミングな人。

いつかコラボレーションができたらいいね、と握手を交わした。

ホテルのロービーでミーティングをしていると上原ひろみちゃんとサイモン・フィリップスが到着した。

彼女はいつも世界を飛び回っている。ロンドン公演にお邪魔した際「モントルーで一緒に演れるといいね!」

と言っていたのだが、今回は無理そうだ。いつか必ず。

思い出と語り合ったり、フェスを楽しんでいるうちに僕らの出番の時間が近づいてきた。

雨は小降りになっている。

僕らの前はブルーノート・ジャズ・オーケストラの皆さんが熱演を繰り広げていた。

残念なことに彼らは持ち時間を20分もオーバーし、僕らのセッティングの時間が大幅に削られた。

1時に演奏を終えなければ電源を消す、と主催者側からも強く言われ、流れによっては2曲カットしなければならなくなった。

大勢が参加するフェスで持ち時間を守らないのはとても無礼なことだ。

しかし「Show Must Go on」

司会者が「HOTEI !!!」僕の名前を叫び、定刻通りにステージは始まった。

モニターの設定も間に合わず、一曲目は自分のギターがほとんど聞えない状態でプレイするしかなかった。

しかしこうしたアクシデントに飲まれてはいけないということを今までの経験から知っている。

アクシデントは楽しむもの!

どうにか2曲目で気を持ち直し、動揺を隠してフランス語で挨拶をするもボンソワー、をボンジュールと間違えてさらに動揺。

「おそらくここに集まったほとんどの皆さんは僕の名前すら知らないでしょう。

しかし次にお送りする曲はきっと多くの方がご存知だと思います」

と勝負曲「Battle without honor or humanity」を紹介しカウントが始まりギターをヒットするも音が出ない!

ギターテックのアルを見ると顔が真っ青になっている。

後ろに積んだKemperというデジタルアンプを見ると電源が消えている!

現地のスタッフが電源コードに足を引っかけて抜いてしまったらしい。

慌てて電源を入れ直すも、デジタルのホーム画面が立ち上がるまで2分くらい時間がかかる。

テーマが始まるまでの32小節のイントロは導火線のように過ぎてゆき、

あと10秒、あと5秒、あと3秒!

と、その瞬間奇跡的にアンプは立ち上がり、テーマの出だしに間に合った!

そしてこの曲が始まると会場にみるみる人が集まってきて、最後は2000人以上もの観客が身体を揺らしはじめた。

そこからバンドとオーディエンスが一体となり、とても自然で、とても暖かい時間を過ごすことができた。

最後の曲が終わっても拍手は鳴り止まず。

司会者が出てきて「もう一曲やりませんか!!?」と僕に問いかける。

時刻は1時3分前。

「いいえ、僕らはやるべきことをすべてやりました」

日本人は時間を守るんです。

バックステージも興奮に包まれていた。

娘は「お客さんたーくさんいたよー!」と笑っている。

バンドは皆見たこともないぐらい興奮していた。

「モントルーで最高の演奏が出来たことが幸せだ!」と皆が誇らしそうだった。

東京からきたマネージャーもロンドンのマネージャーも

今回から加わった新しい「HOTEI WORLD TEAM」のみんなが笑顔で高揚していた。

天国のデヴィッド・リチャーズも拍手してくれたかな。

ローリング・ストーンズとの共演と並び、今年の、いや、我が人生で忘れることのない

最高のステージだった。

ステージでしか生むことの出来ない「今」。

僕はこの瞬間を味わいたくて生きているのだと思う。

サーファーにとっての波、ランナーにとっての過ぎ行く景色、科学者にとっての小さな気づき、

親と子の何気ない会話、画家にとっての一筆、料理人にとっての一味、噺家にとっての間、

釣り人にとっての空気の揺れ、答えだけがすべてじゃない。

先日友人が全身全霊を賭けて挑んだアイアンマンレースでゴールが出来なかったと聞き、

僕はこうメッセージを送った。

「またゴールに向けてスタートできるんだね。おめでとう!」

ステージからすべてを学んできた。

これからもたくさんの「今」と出会うために、自分磨きの精進を重ねていきたいと思う。

52才にして、振り出しに戻る。

これからは振り返るヒマなど当分なさそうだな。

前進あるのみ。

応援してください。

いつまでも!

2014 7/12 レマン湖にて